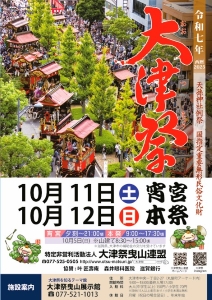

■10月11~12日 大津、天孫神社「大津祭(おおつまつり)」です。■

滋賀県大津市の中央に鎮座する「天孫神社(てんそんじんじゃ)」は、大津の「産土神(うぶすながみ)」で、延暦年間に創祀と伝わります。桜の名所としても親しまれています。

古伝によると、奈良時代、延暦元年(782)に創建され、大同3年(806)10月、「平城天皇(へいぜいてんのう)」が近江に行幸した際、行在所(あんざいしょ:仮の御所)として禊祓(みそぎはらえ)されたと伝わります。

その後、近江守護「佐々木定綱(ささきさだつな)」が社殿を造営し、神供田(じんぐでん)を寄付。元亀年間(1570~1573)には、栗太郡(あわたぐん)の青地(あおち、あおじ)庄の豪族「青地氏」が所領を寄進しました。

天正14~15年(1586~1587)頃、「豊臣秀吉(とよとみひでよし)」が「大津城(おおつじょう)」を築城した際、余材で社殿の修復が行なわれ、城下の守護神として町衆から崇敬されました。

御祭神は

「彦火々出見命(ひこほほでのみこと)」

「大名牟遅命(おおむなちのみこと)」

「国常立命(くにとこたちのみこと)」

「帯中津日子命(たらしなかつひこのみこと)」。

近江国の国には神徳の大変厚い社があり、それを昔の人びとは「一宮~四宮」と呼んでいました。

「一宮」:建部大社(たけべたいしゃ、大津市神領)

「二宮」:日吉大社(ひよしたいしゃ、大津市坂本)

「三宮」:多賀大社(たがたいしゃ、犬上郡多賀町)

「四宮」:天孫神社(てんそんじんじゃ、大津市京町)

天孫神社は、「四宮神社」「天孫四宮大明神」とも称され、現在も一般に「四ノ宮」と呼ばれているのは、御祭神を4柱祀っているからという説や、近江国の「四宮」に由来するという説など、いくつかの説があります。いずれにしても大津城ができ、城下の発展とともに、土地の鎮護神、町民の産土神として神威を発揚してきました。

◆大津祭(おおつまつり)

「大津祭」は天孫神社の例祭です。「四宮祭」とも呼ばれていました。日吉大社の「日吉山王祭(ひよしさんのうさい、ひよしさんのうまつり)」、長浜市の「長浜曳山祭(ながはまひきやままつり)」と並んで「湖国三大祭」に数えられます。平成28年(2016)国の重要無形民俗文化財に指定されました。

大津祭の「曳山(ひきやま)祭礼」は、江戸時代の初め鍛冶屋町に住む塩売治兵衛という者が、天孫神社の祭礼に「狸面」を被って踊ったことに始まると伝わります。後に、町内で竹の屋台を作り、木綿の幕を張り、鉦、太鼓の囃子で治兵衛が狸面を着け采を振って踊り、氏子町内を練り歩いていましたが、治兵衛が老年で踊れなくなったので、糸カラクリで腹鼓を打つ狸を作って町内を廻りました。

寛永12年(1635)からは、台に地車をつけて「曳山」とし、子どもたちが曳いてまわります。寛永15年(1638)からは三輪の曳山を作り、やがて元禄、安永年間に現在の曳山が整えられました。

狸山をはじめ源氏山、石橋山など13基の曳山が豪華絢爛な見送り幕に飾られ、独特の「からくり」が巧妙に操られ、人びとを楽しませてくれます。「からくり」の題材は中国の故事や能、狂言から取り入れられたものです。湖都・大津の秋を彩る「大津祭」は、五穀豊穣に感謝の意を込め、氏子たちによって賑々しく行なわれます。

天孫神社

◇滋賀県大津市京町3-3-36

◇JR「大津駅」徒歩8分

◇名神高速「大津IC」5分

◇公式サイト:http://www.tensonjinja.jp

◆NPO法人「大津祭 曳山連盟」公式サイト:http://www.otsu-matsuri.jp/festival/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

歴史ある大津の天孫神社の大津祭は、京都の祇園祭にも匹敵する大祭です。次々に繰り出す山車、曳山など、その荘厳さはまさに時代絵巻であり、圧巻です。

大祭が終わると大津宿も秋本番です。

二十四節気「寒露」も過ぎ、季節が変わります。

時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白