■10月9~11日 香川、金刀比羅宮(ことひらぐう)「例大祭」です。■

香川県西部、琴平町(ことひらちょう)の「象頭山(ぞうずさん)」中腹に鎮座する「金刀比羅宮(ことひらぐう)」は、「讃岐のこんぴらさん」「四国のこんぴらさん」と呼ばれ、広く親しまれています。

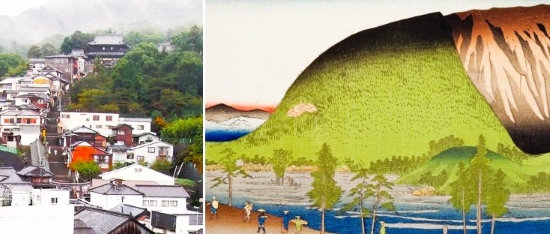

「象頭山」は標高616m、「丸亀平野(まるがめへいや」の南端に位置する独立峰です。「琴平山(ことひらやま」とも呼ばれ、「瀬戸内海」からもはっきりと姿が見えます。象の頭を思わせるかたちをしていることから「象頭山」の名がついたといわれています。「瀬戸内海国立公園」「名勝」「天然記念物」などに指定。

語り継がれる伝説によると、神代のむかし、琴平のあたりまで海が広がり、琴平は良港でした。そこで、「大物主神(おおものぬしのかみ)」が国造りにあたって、山上に行宮(あんぐう)を築かせ、その跡を祀ったのが金刀比羅宮の始まりだと伝わります。このような謂れもあり、金刀比羅宮は「海の神さま」「海上交通の守り神」として今なお広く親しまれ、とくに漁師、船員など海事関係者の崇敬を集めます。

はじめは「大物主神」を祀る「琴平神社」、中古、「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ」の影響を受けて、薬師如来十二神将の筆頭で「水運の神」である「宮比羅(金毘羅)」と習合し、「金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)」と改称。讃岐に配流(はいる)され京にもどることなく崩御した「崇徳天皇(すとくてんのう)」を、崩御の翌年の永万元年(1165)に合祀しました。

明治の「神仏分離(しんぶつぶんり)」により「廃仏毀釈(はいぶつkしゃく)」がなされ、「金毘羅大権現」は「琴平神社」にもどり、明治元年(1868)7月「金刀比羅宮」と改称しました。現在は、神社本庁に属さない宗教法人「金刀比羅本教」の総本部であり、全国に約600ある「金刀比羅神社」「琴平神社」「金比羅神社」の総本宮です。旧別表神社。

◆金毘羅信仰(こんぴらしんこう)

瀬戸内海を航行する船舶にとって、象頭山は、船乗りが「日和見(ひよりみ:天候を予測すること)」に利用した「日和山(ひよりやま)」として非常に重要な山でした。こうした地理的な背景もあり、とくに近世、瀬戸内海の航路が整備されて、海運業が最盛期を迎えるとともに、全国に金毘羅権現が勧請され、「金毘羅信仰(こんぴらしんこう)」は隆昌の時代を迎えました。

江戸時代後期、「金毘羅参り」が大流行しました。当時、庶民の旅行は禁止されていましたが、神仏への参拝は許されていました。庶民にとって「お伊勢参り」は一生にいちどの夢でした。それとならぶ人生の一大イベントが、「讃岐の金毘羅大権現(今の金刀比羅宮)」と「京都六条の東西本願寺」への参拝でした。

◆代参、流し樽、こんぴら狗

なかなか旅費をまかなえない庶民には、金毘羅参りは夢のまた夢でした。そこで人びとは「金毘羅講(こんぴらこう)」という互助組織を全国各地で結成。お金を積み立てて、その積立金は持って代表者が参詣しました。讃岐への旅は大変な苦労をともないました。旅慣れた人が代理で参拝に行くこともあり、これを「代参(だいさん)」といいました。旅を途中で諦めなければならない人が、道中で知り合った旅人に、旅費と初穂料(お賽銭)を託して「代参」してもらうこともありました。「森の石松(もりのいしまつ)」が「清水次郎長(しみずのじろちょう)」親分にいわれ金毘羅大権現に代参し、預かった刀を奉納したという話は有名です。

また、自分で参詣に行けないひとが、樽にお酒や賽銭を入れて、金毘羅大権現に祈願する木札や幟(のぼり)を付けて海に放つ「流し樽(ながしだる)」という代参の方法もあります。瀬戸内の海に浮かぶ樽を通りがかった船の乗組員が見つけて拾い、代参するというもので、流したひとにも、拾って届けたひとにも、神のご加護があり心願成就するといいます。「流し樽」の風習が現在も続いていて、海上自衛隊の艦船が航行安全祈願の「流し樽」を放ち、漁船が拾って代参するということもあるそうです。

かつて、こんぴらさんへの「代参」は「犬」も行なっていました。「こんぴら狗(こんぴらいぬ)」といって、「金毘羅参り」と記した袋を首にかけた犬が飼い主の代参をしたそうです。犬は、旅人から旅人へと連れられ、街道筋の人びとに世話をされ、目的地に辿り着きました。袋には、飼い主を記した木札、初穂料、道中の食費などが入れられていました。

◆例大祭

「例大祭」は、金刀比羅宮の特殊神事であり、もっとも重要なお祭です。「祝舎(いわいや)」での神事も含め、8月31日の「口明神事」(口明:物事のやり初め)から、祝舎を取り壊した用材や御幣などを焼く10月15日の「焼払神事」まで46日間にもわたります。主要な祭典「宵宮祭(よいみやさい)」「御本宮 例祭」「御神輿渡御」は10月9日〜11日の3日間に行なわれます。

9日の「宵宮祭」では「八少女舞(八乙女舞:やおとめまい)」が、10日午前の「御本宮 例祭」では、「大和舞(やまとまい)」が奏進されます。

そして、10日の夜、御神輿の「御神幸(おみゆき)」が行なわれます。この日は、「お下がり」といって、一年にいちど神さまが琴平山(象頭山)の麓の門前町に下りる日です。御神幸は江戸時代以前から続けられているといわれ、本宮から御旅所までの道のりは数万人の参拝者や見物客で賑わいます。

御神輿は、行列先頭の「お頭人さん(おとうにんさん)」と呼ばれる乗馬の男子児童2人と駕籠の女子児童2人に導かれます。「お頭人さん」が精進潔斎する齋場のことを「祝舎」といいます。御神幸は「おとうにんさま」と呼ばれることも。

夜9時、毛槍や鳥毛をうちふるう奴(やっこ)を先頭に、お頭人さん、神馬1頭、神職、巫女、舞人、伶人、五人百姓、庄官など総勢約500名が大行列を整えて、提灯をかかげ2時間をかけて御旅所まで進む光景は平安絵巻さながらです。深夜、御旅所では、「行宮着御祭(あんぐうちゃくぎょさい)」が行なわれ、管絃の演奏と「大和舞」が奏進されます。

例大祭の時期に合わせて、琴平町では様々な奉祝イベントが催されます。参道から本宮、三穂津姫社を往復する「こんぴら石段マラソン」など、こんぴらさんの参道沿いはますます賑やかになります。

◇参詣者秘談……参道の石段は、奥社まで1368段もあります。資生堂パーラー「神椿」のレストランを利用すれば、駅からタクシーを利用して500段ぐらいまで上へ行けますよ。(秘話)

金刀比羅宮(ことひらぐう)

◇香川県仲多度郡琴平町892-1

◇JR土讃本線「琴平駅」徒歩20分

◇琴平電鉄「琴電琴平駅」徒歩15~20分

◇「高松空港」車50分 → JR琴平駅

◇公式サイト:https://www.konpira.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「讃岐のこんぴらさん」参詣のために四国入りした人たちが訪れた料亭の酒席でうたわれたのがこの「金比羅船々」です。

金毘羅船々 追風(おいて)に帆かけて シュラシュシュシュ

まわれば四国は讃州(さんしゅう)那珂の郡(なかのごおり)

象頭山(ぞうずさん)金毘羅大権現(だいごんげん)

一度まわれば……

いちど聞くと耳に残る節回し。こんな時世だからこそ「シュラシュシュシュ」と乗り切りたいものです。

筆者敬白