◆二十四節気◆令和7年(2025)9月23日「秋分(しゅうぶん)」です。

9月23日3時19分、「秋分」です。旧暦8月「酉」(とり)の月の中気で、新暦9月22~23日頃。天文学的には、太陽が黄経180度の「秋分点(しゅうぶんてん)」を通過するときをいいます。

「秋分点」とは、黄道と赤道が交わる点のうち、赤道の北から南へ向かって太陽が横切る点のこと。この日、太陽は真東から昇り、真西に沈みます。昼と夜の長さがほぼ等しいといわれていますが、実際には「秋分」のおよそ4日後になります。「暦便覧」では「陰陽の中分(ちゅうぶん)なれば也」と説明しています。

残暑の名残も感じられますが、「秋分」を過ぎると日に日に肌寒くなります。北のほうから「紅葉(こうよう)」の便りが聞こえてくるようになり、「モミジ」が色づき始めます。

例年、北海道中央部の「大雪山(たいせつざん)」(最高峰は「旭岳」標高2,291m)で、「初雪」が観測される時期です。北の地方では、そろそろ「冬篭り(ふゆごもり)」の準備が始まります。

◆◆七十二候◆◆

◆初候「雷乃収声」(かみなりすなわちこえをおさむ)

◇雷鳴がしなくなる。

◆次候「蟄虫坏戸」(むしかくれてとをふさぐ)

◇土に入る虫が、掘った穴をふさぐ。「坏(ハイ、おか)」=盛り土。

◆末候「水始涸」(みずはじめてかるる)

◇水田の水を(収穫に備えて)干し始める。

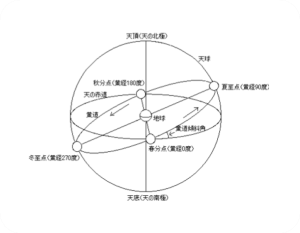

◆春分点・秋分点

天球上における太陽の道を「黄道(こうどう)」といいます。地球上の赤道を天球に延長させた大円を「天の赤道」といい、恒星や惑星の位置を決める基準となります。地球の公転面の垂線に対して地軸が傾いているため、黄道は赤道に対して23.4度傾いています。

黄道と赤道の交点を「分点」といい、黄道が南から北へ交わる点を「春分点(しゅんぶんてん)」といい、黄道が北から南へ交わる点を「秋分点(しゅうぶんてん)」といいます。秋分点での黄経は180度です。

太陽が秋分点を通過する瞬間を「秋分」、秋分を含む日を「秋分日」といいます。

ちなみに「月の通り道」は「白道(はくどう)」といいます。

◆紅葉前線

「秋分」のころ、北の地域の、標高の高い場所や内陸部から、「紅葉(こうよう)」の見頃が南下してきます。9月半ばごろから、北海道大雪山系の「黒岳(くろだけ)」「旭岳(あさひだけ)」、北アルプス立山連峰の「室堂平(むろどうだいら)」といった山々から、まずは「草紅葉(くさもみじ)」、そして「紅葉」の便りが届きます。紅葉の見頃の推移を「桜前線(さくらぜんせん)」と対比して「紅葉前線(こうようぜんせん)」と呼びます。

秋、植物の葉が紅色に変わることを「紅葉(こうよう)」といいます。葉が赤くなるのは、気温が下がり、日光に当たると、「アントシアニン」という赤い色素ができるためです。また、「カロテノイド」という色素ができると「黄葉(こうよう、おうよう)」して黄色くなり、「タンニン」系の物質が増えると「褐葉(かつよう)」して褐色に変化します。

黃葉や褐葉もふくめて、広く「紅葉(こうよう、もみじ)」といいますが、『伊勢物語(いせものがたり)』には、秋の色に染まった紅葉の様子が繊細に描かれています。

「神無月のつごもりがた、菊の花移ろひさかりなるに、紅葉(もみぢ)のちくさ(千種)に見ゆるをり、親王(みこ)たちおはしまさせて、夜(よ)一夜(ひとよ)酒飲みし遊びて、夜(よ)明けもてゆくほどに」(第八十一段)

(陰暦10月の末のあたり、菊の花が色変わりして美しいさかり、紅葉の色が濃く薄くさまざまに見える折、皇子たちにおいでいただいて、ひと夜の宴を張り管弦を奏して、しだいに夜が明けていく時分に)

◆紅葉狩り

山野に紅葉をたずねて観賞することを「紅葉狩り(もみじがり)」「紅葉見(もみじみ)」といい、当初は、貴族たちの優雅な遊びでした。庶民に広まるのは江戸時代以降です。

『平家物語』には、紅葉にちなんだ「高倉天皇(たかくらてんのう)」の有名な逸話があります。前の晩に吹いた「野分(のわき)」(野の草を吹き分ける強い風、台風)が散らしてしまった紅葉の葉を、小吏が集めて燃やし、酒の燗をしました。そのことが高倉帝の耳に入り、すわ禁獄か流罪かとなったのですが、帝は「林間に酒を煖(あたた)めて紅葉を焼(た)く」という詩の心を一体だれがこの者に教えたのかと咎めるどころか、たいそう感心したという話です。

そもそも、「林間に酒を煖めて紅葉を焼く」(林のなかで焚き火をしながら酒をあたためて酌み交わし、秋の風情を楽しむ)は、唐の漢詩人「白居易(はくきょい)」の詩『王十八の山に帰るを送り仙遊寺に寄題す』のなかの一句で、今では「風流な遊びをすること」の喩えとして使われます。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「秋分」の日は「彼岸の中日」にあたります。「暑さ寒さも彼岸まで」。寒暑ようやく峠を越して、しのぎやすくなっていきます。街路樹の葉が幾分か色づきはじめ、冬の落葉を予感させます。

均衡を失いがちな現代社会ですが、「昼と夜の長さが等しい」秋分に、陰陽のバランスを取り戻したいものです。

読者の皆様、残暑でも朝晩は冷え込みます。

お体ご自愛専一の程

筆者敬白