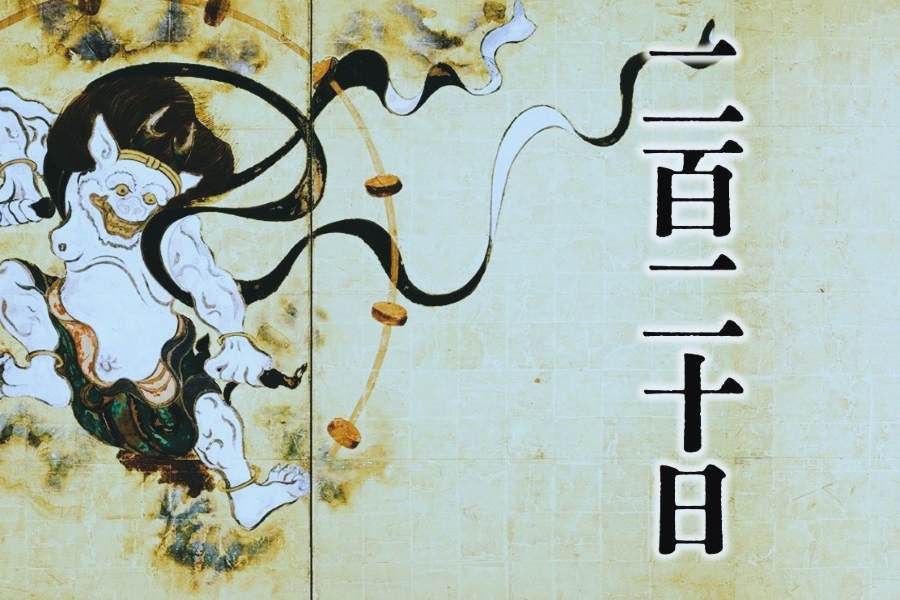

■9月10日「二百二十日(にひゃくはつか)」です。■

「二百二十日(にひゃくはつか)」は、雑節のひとつで、立春から数えて220日目のこと。「二百十日(にひゃくとおか)」と同じく、「台風」の襲来を警戒すべき日として暦に記載されました。

昔から「八朔(はっさく)」「二百十日」「二百二十日」は、「三大厄日」として恐れられてきました。「厄日(やくび)」とは、俗にいう「荒れ日」のことで、天候の悪い日の意です。台風が襲来すれば、稲は倒れて水に浸かったり、花が吹き飛ばされてしまい米が実らなくなります。農家にとっては凶作に見舞われる恐れがある警戒すべき日です。

「二百十日」は、徳川幕府の暦編纂係であった渋川春海(しぶかわはるみ/しゅんかい、寛永16年(1639)~正徳5年(1715))が、品川の漁師から教わって作ったものだとか。

渋川春海は釣り好きで、二百十日の日にも品川の沖に舟を出そうとしました。その時、老漁師が海上の一点を指して「今日は立春から数えて210日目に当たるが、私の50年来の経験によると、このような日は午後から海は大荒れになる。だから釣りに出るのはよした方がいい」と言ったといいます。はたしてその日は大暴風雨になったそうです。

春海はこの気象現象を長らく研究し、「貞享暦(じょうきょうれき)」を編纂したときから記載したと伝わります。

実際、統計を見ると、台風は「二百十日」から9月下旬にかけて襲来することが多く、「二百二十日」のほうをより警戒する必要があります。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

二百十日、二百二十日の台風の来襲は、商いの信用にも喩えられています。当座預金で支払う決済日手形が振出日から210日や220日の手形を「タイフー手形」「風手形」などと言って「飛ぶ」すなわち不渡りになるからと嫌がれます。またあるいは、9月になって豊作になって収穫ができる。または、台風襲来により稲穂が吹き飛ばされて、収穫が出来なくなってしまう。

このように、どちらの喩えにも使われていて、商売上、長期間の信用が続かないといった意味で用いられます。

9月に入り、徐々に朝夕の気温が下がってきました。

皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白