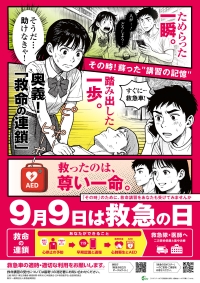

■9月9日「救急の日」です。■

「救急医療・救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深める」こと、そして「救急医療関係者の意識の向上を図る」ことを目的として、毎年9月9日は「救急の日」、「救急の日」を含む1週間(日曜日から土曜日)は「救急医療週間」と定められています。昭和57年(1982)に始まり、全国で救急に関わるさまざまな取り組みが実施されています。

令和6年(2024)の救急自動車による救急出動件数は約772万件、搬送人員は約676万人(いずれも速報値)で、ともに過去最多でした。今後も高齢化の進展などを背景に、救急需要の増加傾向は続くと見込まれます。

救急搬送された人の4割以上が「軽症(入院加療が必要ないもの)」(令和5年(2023))でした。救急車や救急隊員の数は限られています。「軽症」の全てが不要不急の救急要請というわけではありませんが、私たち一人ひとりが救急車の適切な利用について考えなくてなならないほど、119番の救急要請は増加しています。

救急車を呼んだほうがいいのか迷ったとき、電話やインターネットですぐに相談できる手段があります。

◆全国版救急受診ガイド「Q助」(総務省消防庁):https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app/kyukyu_app_web/index.html

急な病気やケガをしたとき、PCやスマートフォンの画面上に出てくる質問に答えていくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。そのあと、医療機関の検索や、受診のための移動手段の検索(全国タクシーガイド)を行なうことができます。

◆救急安心センター事業「#7119」※令和7年(2025年)5月現在全国で37地域で実施中

救急車を呼ぶべきか、今すぐに病院に行ったほうがいいかなど、判断に迷ったときに用いる電話相談窓口「#7119」です。看護師などの資格を持つ相談員が対応。緊急性や救急車要請の要否、症状に応じた応急手当方法のアドバイス、診察が可能な医療機関を教えてくれるなど、助言をしてくれます。

◆子ども医療電話相談事業「#8000」

休日や夜間に子どもが急に病気になったとき、どのように対処したらいいか迷ったときに相談できる全国共通の電話番号「#8000」です。「♯8000」をプッシュすると、地域の都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師や看護師から子どもの症状に応じた適切な対処の仕方、受診する病院などのアドバイスを受けられます。

◆もしものときは「119番通報」と「応急手当」

「119番通報」をすると、通信指令員から必要な情報を順番に尋ねられます。あわてず、ゆっくりと答えましょう。「応急手当」が必要な場合は、119番通報を受けた通信指令員などから、適切な応急手当のお願いと、口頭での指導を行なう場合があります。

救急車が到着するまで時間がかかります。いざというときに、正しい応急手当を身につけておきたいものです。各地の消防本部が応急手当の講習を行なっています。日本赤十字社でも、全国の支部・施設で「救急法」などの講習を開催しています。

◆一般市民向け「応急手当WEB講習」(総務省消防庁):https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/

◆「市民のための心肺蘇生」(日本救急医学会):http://aed.jaam.jp

◆AED

「AED(Automated External Defibrillator、自動体外式除細動器)」は、心臓に電気ショックを与えて、元の正しいリズムに戻すための機械です。電源を入れると音声メッセージが流れるので、メッセージに従って操作すれば、誰でも簡単に使うことができます。

AEDは、駅、空港、市・区役所、学校、交番、商業施設など、さまざまな場所に設置されています。日頃からAEDの使い方を含めた応急手当の知識・技術を身に付けるとともに、身近に設置されているAEDの位置を確認しておきましょう。

◆「全国AEDマップ」(日本救急医療財団):https://www.qqzaidanmap.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

救急車を呼ぶような事態になったとき、どんなひとでも緊張して慌ててしまいます。けれども、いちど応急手当や救命措置の講習を受けておくだけで、何をすればいいかがわかるので、緊張しつつも、より迅速に適切な対応ができます。

「救急の日」を機会に、ぜひ地域の消防署などで行なっている講習を受けましょう。

筆者敬白