■9月1日「防災の日」「関東大震災の日」です。■

大正12年(1923)9月1日午前11時58分、伊豆大島付近、相模湾北西部の「相模トラフ(さがみとらふ)」(北緯35.1度、東経139.5度)を震源とする海溝型大地震が発生しました。「関東大震災(かんとうだいしんさい)」です。

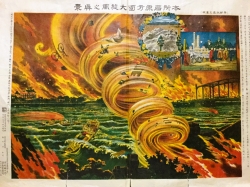

推定マグニチュード7.9、震度6の大地震は関東地方を襲い、地震の発生時刻が昼食の時間帯と重なったことから、東京では150ヶ所以上から火の手が上がりました。折りしも能登半島付近の「台風」により、関東地方全域が暴風域にあり、東京では「火災旋風(かさいせんぷう)」を引き起こしながら、なんと3日間にわたって燃え広がりました。地震以後も気象観測を続けた東京の「中央気象台」によると、9月1日の21時頃から異常な高温を観測、翌2日未明には最高気温46.4度を観測しました。

地震と火災の混乱のなか、水道も電気も止まりました。大混乱の末、死者・行方不明者は10万5000人に及びました。焼損面積は、東京ドームに換算すると約1400個分の広さになるそうです。全半壊、消失、埋没など家屋の被害は37万2000棟余。山岳部では多数の「山崩れ」が、沿岸部では「津波」が発生しました。

地震そのものが原因と思われる死者は2000名ほどで、ほとんどは火災による死者です。津波による被害は、太平洋沿岸の相模湾沿岸部と房総半島沿岸部で高さ10m以上の津波が記録されました。山崩れ、崖崩れ、それに伴なう「土石流(どせきりゅう)」による家屋の流失、埋没の被害は、神奈川県の山間部から西部下流域にかけて発生。土石流により列車が駅舎とホームもろとも海中に転落し、100人以上の死者を出しました。

震災の被害の大きさから、一時は「遷都(せんと)」も検討されたそうで、候補地として姫路や京城(ソウル)などが挙げられていました。

9月1日の「防災の日(ぼうさいのひ)」は、「関東大震災を教訓として防災意識を高める」ために、昭和35年(1960)に制定されました。この時期は台風の襲来が多いことも制定理由のひとつです。その前年、昭和34年(1959)9月には、「伊勢湾台風(いせわんたいふう)」が、和歌山の「潮岬(しおのみさき)」に上陸し、紀伊半島から東海地方を中心にほぼ全国にわたって甚大な被害をもたらしました。

この日は、「関東大震災の日」として、「被服廠(ひふくしょう)跡地」(現、東京都「横網町公園」)の東京都慰霊堂で毎年2回(春季3月10日、秋季9月1日)慰霊大法要を執り行なうなど、各被災地で慰霊祭が行なわれます。

◆消防防災博物館:https://www.bousaihaku.com

いざという時に備え、避難場所の確認や非常持ち出し袋の用意をしておきましょう。

●両手が使えるリュックサックなどに

・飲料水

・食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)

・貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)

・救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)

・ヘルメット、防災ずきん

・マスク

・軍手

・懐中電灯

・衣類、下着

・毛布、タオル

・携帯ラジオ、予備電池

・使い捨てカイロ

・ウェットティッシュ

・洗面用具

などを入れて、目に付きやすい所に置いておきます。

●災害直後に持ち出しが出来なくても、後々に使用できるように、簡易ガスこんろ・固形燃料・水やインスタント食品のストックがあるといいでしょう。

●火災に備えては、消化器・三角消化バケツ・風呂の汲み置きなど。避難や救出に備えては、斧・ハンマー・スコップ・バール・防水シート・のこぎり等。

●また、地震の時、家具や電化製品の転倒や落下物による被害は意外と多いもの。この機会に今いちど点検してみましょう。

◆防災の手引き(首相官邸):https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/index.html

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

私たちは、科学技術の進歩により自然を克服したと勘違いしているかもしれません。人間は自然のなかの生き物です。どれだけ科学技術が進んでも、自然との調和を忘れてはいけません。度重なる震災の地震や津波、近年の線状降水帯が起こす集中豪雨、落雷、竜巻は、言葉を発しない地球からの警告なのかもしれません。

夏から秋への季節の変わり目です。皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白