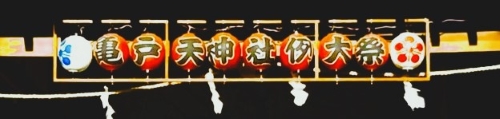

■8月24~25日 東京、亀戸天神「例大祭」「献灯明(けんとうみょう)」です。■

「亀戸天神社(かめいどてんじんしゃ)」は、「菅原道真公(すがわらのみちざねこう)」を祀る天満宮です。「下町の天神さま」として知られ、多くの人びとに親しまれています。

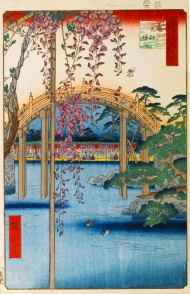

また、梅、藤、菊と四季それぞれの花が楽しめる「花の天神さま」としても古くから有名です。「歌川広重(うたがわひろしげ)」の『名所江戸百景』にも描かれた花の名所です。

正保3年(1646)菅原道真の末裔で、九州の「太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)」の神官だった菅原大鳥居信祐は、「天神信仰(てんじんしんこう)」を広めるため諸国を巡り、寛文元年(1661)江戸の本所亀戸村(ほんじょかめいどむら)に辿り着きました。そして、もともと村にあった天神の小さな祠に、道真公ゆかりの「飛梅(とびうめ)」の枝で彫った天神像を祀ったのが亀戸天神社の始まりとされています。

明暦3年(1657)に起きた「明暦の大火(めいれきのたいか)」による被害からの復興を目指していた江戸幕府は、復興開発事業の地として本所の町を定め、4代将軍「徳川家綱」はその「鎮守神」として祀るよう現在の社地を寄進しました。寛文2年(1662)、その地形から社殿、楼門、回廊、心字池、太鼓橋などまで、九州「太宰府天満宮」にならい造営されました。

古くは、本社である「大宰府天満宮」に対して、東の宰府「東宰府天満宮」と称しました。「亀戸宰府天満宮」とも。明治6年(1873)東京府の府社となって「亀戸神社」と号し、昭和11年(1936)現在の「亀戸天神社」となりました。

◆例大祭と献灯明

「例大祭」は年間を通じていちばん重要なお祭りです。氏子や町内はもとより、国家安泰と繁栄を祈願し、囃子・神輿・曳太鼓が町内を練り歩きます。

4年に1度の大祭では、菅原道真公の御霊(おみたま)を乗せた「御鳳輦(ごほうれん)」が氏子社中を巡行し、すべての町神輿が連なって宮入する「連合渡御(れんごうとぎょ)」で祭りは最高潮を迎えます。

夜の境内では「献灯明(けんとうみょう)」が行なわれます。神前から分けられた1000個以上の灯明が灯り、静寂の闇につつまれます。境内の「心字池(しんじいけ)」に映る灯明は、昼間とは違う幻想的な趣をみせます。

亀戸天神社

◇東京都江東区亀戸3丁目6番1号

◇JR総武線「亀戸駅」徒歩15分

◇公式サイト(仮):https://kaemidotenjin-sha.jp

◆「東京十社めぐり 亀戸天神社」(東京十社会):http://10jinja.tokyo/kameidotenjinsha.html

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

亀戸天神といえば、うそ替え神事、梅まつり、藤まつり、献灯明など江戸の下町らしい祭礼のほか、伝統に則り、黒毛和牛が曳く鳳輦渡御例祭など、神事には事欠きません。献灯明は、付近の小学生らの書道を行燈に貼り付けてあります。日が沈んでからの暑気払いにお出かけください。

筆者敬白