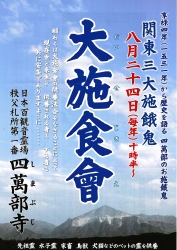

■8月24日 秩父、四萬部寺(しまぶじ)「大施食会(だいせじきえ)」です。■

秩父札所(秩父三十四観音札所)1番「四萬部寺(しまぶじ)」は、『観音霊験記(かんのんれいげんき)』の縁起によると、寛弘4年(1007)創建の曹洞宗のお寺です。秩父の34ヶ所の観音霊場を廻る「秩父札所(ちちぶふだしょ)」は、「西国三十三札所」「坂東三十三札所」と合わせて「日本百観音」と呼ばれ、江戸時代より広く親しまれています。

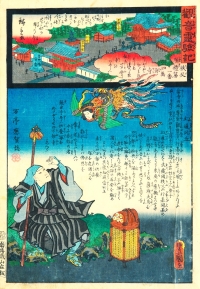

「性空(しょうくう)」の弟子「幻通比丘(げんどうびく)」が、霊鳥の導きでこの地に至り、法華経4万部を読誦して「経塚(きょうづか)」(経典を土中に埋納した塚)を築いたことから、「誦経山(ずきょうさん)四萬部寺」の名が付いたと伝わります。「性空」は、「書写上人(しょしゃしょうにん)」「持経の聖(じきょうのひじり)と呼ばれ声望を集めた天台宗の僧で、播州書写山圓行寺(しょしゃざんえんぎょうじ)の開山とされています。

四萬部寺の御詠歌(巡礼歌)は、「ありがたや一巻(ひとまき)ならぬ法のはな 数は四萬部(しまぶ)の寺のいにしえ」です。

本尊「聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)」を祀る「観音堂」は、元禄10年(1697)建立。秩父地方の名匠「藤原徳左衛門吉久」によるもので、宝暦6年(1756)江戸の工匠が補修しました。朱塗りの「千鳥破風(ちどりはふ)」及び彫刻は文政時代(1818~1830)のものと考えられています。秩父札所の霊場で唯一、埼玉県の重要文化財に指定されています。

◆秩父札所

「秩父札所(ちちぶふだしょ)」は、埼玉県秩父地域に点在する34寺院からなる観音霊場です。正式名称は「秩父札所34観音霊場」。文暦元年(1234)「十三権者(ごんじゃ)」(熊野権現・蔵王権現・妙見大菩薩・善光寺如来・閻魔大王・倶生神・花山法皇・白河法皇・徳道上人・性空上人・医王上人・良忠僧都・通観法印)によって開創されました。「西国三十三観音」「坂東三十三観音」と合わせて「日本百観音」に数えられます。

札所1番から34番まで約100kmの巡礼道です。曹洞宗、臨済宗、真言宗の寺院で構成されていますが、宗派を問わず誰でも参拝・巡礼することができます。34番札所「水潜寺(すいせんじ)」で結願したあと、「お礼参り」として長野の善光寺(ぜんこうじ)や上田の北向観音(きたむきかんのん)を参拝するのが習わしとなっています。

江戸時代、江戸に住む人びとが巡礼しやすいように巡礼道が整えられ、関所を越えることなく訪れることができるようになりました。江戸の庶民の心の支えとなり、多くの人が秩父札所を訪れました。

美しい自然の山路と素朴な街並みを辿る巡礼は、秩父札所ならではの風景です。大いに自然を感じ、観音さまとの御縁を結ぶ道程です。

◆「秩父札所」公式サイト:https://chichibufudasho.com/

◆大施食会(だいせじきえ)

「施食会(せじきえ)」は、仏教行事のひとつで、「施餓鬼会(せがきえ)」「お施餓鬼(おせがき)」ともいわれます。

「救抜焔口餓鬼陀羅尼経(ぐばつえんくがきだらにきょう)」というお経に由来します。釈尊の十大弟子のひとり「阿難尊者(あなんそんじゃ)」が瞑想していると、口から火を吐く恐ろしい「餓鬼(がき)」が現れて「お前は3日後に死に、餓鬼道(がきどう)に落ちる」と言いました。それを免れることができるかを問うと「三宝(仏・法・僧)に供養せよ。また無数の餓鬼に食物を施して供養せば、餓鬼が救われ、功徳によってお前も救われるであろう」と答えたといいます。阿難尊者は釈尊に教えを請い、延命したといいます。

「餓鬼」とは、生前の罪の報いで「餓鬼道」に堕ちた亡者のこと。餓鬼道は、仏教で説かれる6種類の世界「六道(ろくどう、りくどう)」のひとつで、そこでは、不浄で、常に飢えと渇きに苦しみ、食物を手に取ると炎と化してしまいます。餓鬼は、痩せ細って腹ばかり膨れ上がり、咽喉は針のように細く、それは悲惨極まる姿です。

四萬部寺で、毎年8月24日に行なわれる「大施食会(だいせじきえ)」は、享禄4年(1531)から続く行事で、「関東三大施餓鬼」〔※〕のひとつとして知られます。往時には30俵の米を炊き、信者はもとより多くの物乞いたちにも等しく施したといいます。

この日、境内の「施食殿(せじきでん)」には、宗派を問わず大勢の僧侶が集まり、先祖、水子の精霊、動物、草木など、「三界(さんがい)」におけるあらゆる御霊に感謝し供養します。「三界」とは、心をもつものの存在する欲界・色界・無色界の3つの世界であり、仏以外の全世界のことをいいます。

とくに、四萬部寺の大施食会は、「秩父銘仙(ちちぶめいせん)」〔※〕が特産品だったこともあり、「蚕(かいこ)」の供養もします。さらに、牛馬などの家畜、鳥獣、そして、犬猫、小鳥、魚などのペット、植物に至るまで、先祖の霊だけではなく、三界にあるすべての精霊を等しく供養することで知られています。

※関東三大施餓鬼:施餓鬼を行なう関東地方の主な寺は、

・永福寺(えいふくじ、埼玉県杉戸町)「どじょう施餓鬼」

・玉蔵院(ぎょくぞういん、さいたま市浦和区)

・四萬部寺(しまぶじ、埼玉県秩父市)

・長龍寺(ちょうりゅうじ、埼玉県久喜市)

など。

※秩父銘仙(ちちぶめいせん):「秩父銘仙」は、秩父市および秩父郡(横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町)一帯で作られている平織りの織物です。裏表がないため、何度も仕立て直しができ、長く使用できることから庶民の間に広まりました。

崇神天皇(すじんてんのう)の時代に、「知々夫国造(ちちぶのくにのみやつこ)」が土地の人びとに「養蚕と機織」の技術を伝えたことが起源といわれています。秩父は山に囲まれた地形で、稲作に向かないことから「養蚕業」が盛んでした。規格外の繭を使った「太織」と呼ばれる野良着が評判になり、「秩父銘仙」と名前を変え、仮織りしたあとに染色する「ほぐし捺染(ほぐしなせん)」の技術の開発により、大胆で華やかなデザインの織物になりました。

秩父銘仙は手軽なおしゃれ着として大正から昭和初期にかけて全国的な人気を誇るようになりました。当時は養蚕業などを含めると市民の約7割が織物関係の仕事に関わっていたといわれ、まさに秩父地域の「基幹産業」でした。

四萬部寺(しまぶじ)

◇埼玉県秩父市栃谷418番地

◇西武池袋線「西武秩父駅」よりバス「札所一番」下車25分、「栃谷」下車3分

◇関越自動車道「花園IC」から40分

◇皆野寄居有料道路「皆野長瀞IC」から10分

◇公式サイト:https://www.shimabuji.com

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「四萬部のお施餓鬼」です。背景には六道輪廻(天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄)の考え方が浸透していると言えます。施すことで、持ち過ぎを戒め、不足に対して不自由を口にしない生活は理想だったのでしょう。

まだまだ厳しい残暑ですが9月になれば少しは暑さも落ち着きます。夜、眠っていても熱中症になるそうです。水分補給など対策を施しましょう。

皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白