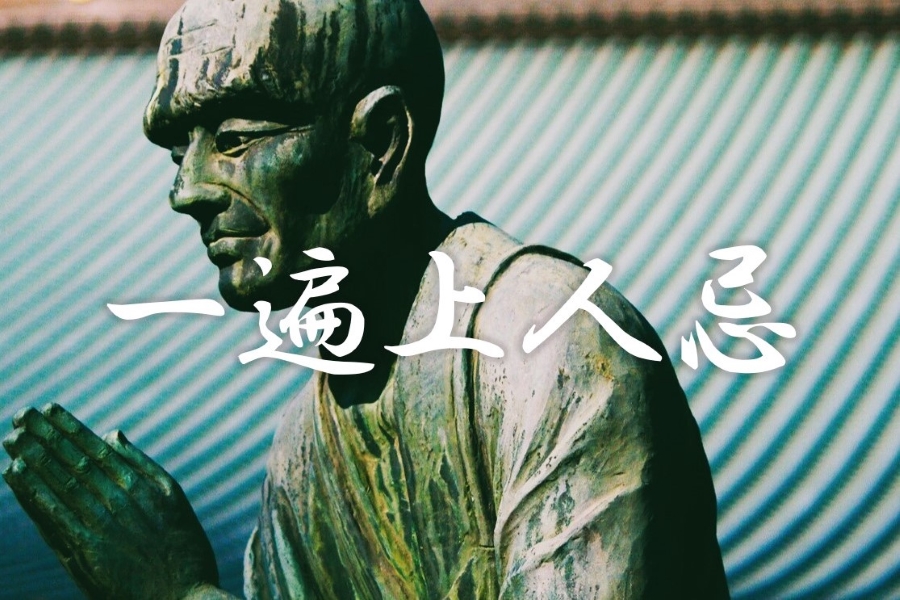

■8月23日「一遍上人忌」です。■

鎌倉時代中期の僧「一遍(いっぺん)」は、「時宗(じしゅう)」の開祖です。幼名「松寿丸」、俗名「河野時氏(通秀、通尚)」。「一遍」は房号で、法諱は「智真(ちしん)」。「一遍上人(いっぺんしょうにん)」「遊行上人(ゆぎょうしょうにん)」「捨聖(すてひじり)」と尊称されます。諡号は「円照大師(えんしょうだいし)」。昭和15年(1940)国家より「証誠大師(しょうじょうだいし)」号を贈られました。

延応元年(1239)伊予国の豪族「河野通広(かわのみちひろ:別名・別府通広)」の第二子として、愛媛県松山市「道後温泉(どうごおんせん)」のあたりで生まれました。

当時は、「平治の乱(へいじのらん)」、「源平の合戦」、「承久の乱(じょうきゅうのらん)」と戦が続き、また、天変地異や飢饉なども重なった時代でした。有力な氏族であった「伊予河野氏(いよかわのし)」は、承久3年(1221)「承久の乱」で京方につき、一遍の祖父にあたる「河野通信(かわのみちのぶ)」が陸奥国に配流されるなどして没落。一遍が生まれた頃には、かつての勢いを失っていました。

10歳の時に母と死別、父の勧めで「天台宗継教寺」で出家。法名は「随縁」。13歳の時、「大宰府(だざいふ)」に移り、「法然(ほうねん)」の孫弟子「聖達(しょうたつ)」に10年にわたり「浄土宗西山派(じょうどしゅうせいざんは)」を学びます。「聖達」は、浄土宗西山派の派祖「証空(しょうくう)」の弟子です。この時の法名は「智真」。

弘長2年(1262)に父が亡くなると、いちど故郷伊予に帰って家族を持ち、「半僧半俗(はんそうはんぞく)」(僧侶でありながら俗人のような身なり、仕事などをして暮らすこと)の生活を続けていましたが、文永8年(1271)、33歳で再出家。文永11年(1274年)より、一遍はすべての財産を寄付し、家族とも別れ、遊行(ゆぎょう)の旅に出ます。

各地を行脚(あんぎゃ)しながら修行に励み、当時「極楽の東門」の中心と考えられていた大坂「四天王寺(してんのうじ)」を訪れたとき、本尊に拝した一遍は「念仏勧進(ねんぶつかんじん)」を自らの使命としました。

一遍は、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と書いた「念仏札(ねんぶつふだ)」を人びとに配りました。この札を手にすれば、誰でも「阿弥陀仏(あみだぶつ)」のはからいで「極楽浄土」に往生できるというものでした。念仏札を配ることを「賦算(ふさん)」といいます。

ある時、一遍は「熊野(くまの)」の地で賦算をしていました。そこで出会った僧が己の不信心を理由に念仏札の受け取りを断りました。それに対し一遍は押し問答の末、無理矢理お札を渡しました。この出来事は一遍を大いに悩ませました。

一遍は「熊野権現(くまのごんげん)」にすがろうと「証誠殿(しょうせいでん)」(熊野本宮大社 第三殿:本地仏は阿弥陀如来)に参籠したところ、熊野権現が現れ、「念仏勧進」の真意を示しました。

「融通念仏を勧める聖(ひじり)、一遍よ、一切衆生の往生は、阿弥陀仏によってすでに決定されているのだから、あなたは信不信を選ばず、浄不浄を嫌わず、その札を配らなければならない」

この出来事を「熊野権現の神勅(しんちょく)」といい、「時宗」の立教開宗の時とされています。この頃から「一遍」と名乗り、念仏札に「南無阿弥陀仏 決定往生 六十万人(けつじょうおうじょう ろくじゅうまんにん)」と追記するようになりました。60万人の人びとにお札を配り、また次の60万人の人たちに、ついには総ての人びと(一切衆生)に配るのだという一遍の念願です。

一遍は、信州で「踊り念仏(おどりねんぶつ)」を始めたと伝わっていますが、もともとは自然発生的に起こったものだったようです。一遍の念仏札を受け取ろうと、たくさんの人びとが集まり、集まった人びとは口々に念仏を唱えながら踊りました。人びとは「どんな人間でもありのままで救われるという喜び」を踊りで表現したのです。

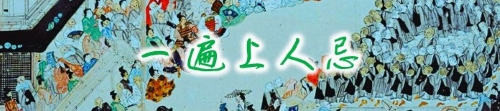

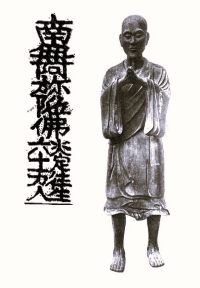

弟子の「聖戒(しょうかい)」が絵師の法眼「円伊(えんい)」に描かせた絵巻『一遍聖絵(いっぺんひじりえ)』(『一遍上人絵伝』、国宝)には、法衣に身を包んだ僧侶や武士たちが、輪になり、念仏を唱えながら踊る姿が描かれています。「阿弥陀聖(あみだひじり)」と呼ばれる「空也(くうや)」が、民間浄土宗の念仏信仰を広めるうちに、踊り念仏を始めたといわれ、一遍は空也を「我が先達なり」と敬い慕っていました。

南は大隅国から北は陸奥国まで、一遍の一所不住(いっしょふじゅう)の生活は16年にもおよびました。一遍に入門する者は次第に増えて、弟子の集団を引き連れて遊行の旅をするようになりました。彼らは「時衆(じしゅう)」と呼ばれ、江戸時代に入ると宗派の名称「時宗」となりました。

当時、天皇や貴族のものだった仏教を、武士や庶民に向けて説く僧が次々に現れました。浄土宗の「法然」、浄土真宗の「親鸞」、臨済宗の「栄西」、曹洞宗の「道元」、日蓮宗の「日蓮」など。一遍もそのひとりでした。一遍は、日常を「臨命終時」、すなわち、毎日の生活を臨終の「時」と受けとめて念仏を唱える生き方を説きました。

正応2年(1289)9月9日(旧暦8月23日)没。51歳。最後まで、寺院に依らず、財を持たず、ひたすらお札を配り、踊り、念仏を唱えることを人びとに伝えつづけました。臨終の際、一遍は弟子たちに「葬礼の儀式をととのうべからず。野に捨ててけだものにほどこすべし」と言い残したそうです。

旅ごろも木の根かやの根いづくにか身の捨られぬ処あるべき―― 一遍

時宗総本山「清浄光寺(しょうじょうこうじ)」、通称「遊行寺(ゆぎょうじ)」では、一遍が亡くなったとされる旧暦8月23日を新暦になおし、9月に「秋の開山忌」として一遍上人の忌日法要「一遍忌」を執り行ないます。

時宗総本山 遊行寺(藤澤山無量光院清浄光寺)

◇神奈川県藤沢市西富1-8-1

◇JR・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩15分(バスあり)

◇小田急江ノ島線「藤沢駅」徒歩15分、「藤沢本町駅」徒歩20分

◇公式サイト:http://www.jishu.or.jp