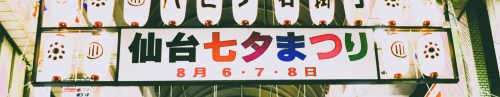

■8月6~8日 東北三大祭り「仙台七夕まつり」です。■

「東北三大祭り」のひとつ「仙台七夕まつり(せんだいたなばたまつり)」は、五節句のひとつ「七夕(たなばた、しちせき)」にちなむ祭りで、毎年、月遅れの8月7日を中心に、8月6~8日の3日間行なわれます。前夜祭にあたる5日には「仙台七夕花火祭」が開催されます。

江戸時代初期、仙台藩の祖「伊達政宗(だてまさむね)」が、婦女に対する文化向上の目的で「七夕」を奨励したところ、仙台の人びとに「たなばたさん」と呼ばれる、盛んな年中行事のひとつになったとされています。

のちに、荒廃した世俗の世直しのため、あるいは、不景気対策として商店街の集客のためなど、「七夕」の風習は「七夕祭り」という昼間の商店街で行なわれるイベントへと変化しました。

大東亜戦争中、仙台の七夕祭りは昭和13年(1938)から中断していました。そして、昭和20年(1945)の「仙台空襲」により仙台の街は焼け野原になってしまいました。しかし、翌年の昭和21年(1946)「仙台七夕」は52本の竹飾りで復活したのです。昭和22年(1947)昭和天皇巡幸の際には、沿道に5000本の竹飾りを並べて七色のアーチをつくりました。

仙台七夕の飾りの目玉のひとつに、大きな「くす玉」があります。考案したのは仙台市の森権五郎さん。森さんは自宅の庭に咲く美しい「ダリアの花」をヒントに球状の竹籠に京花紙の折り紙を飾る工夫を広めました。森さんの「くす玉」は「吹き流し」とともに、今でも七夕飾りの主流になっています。

その後、七夕祭りは商店街振興から観光イベントへと変貌していき、伊達政宗の霊廟「瑞鳳殿(ずいほうでん)」のイルミネーションなど、全国から訪れる観光客を昼から夜まで楽しませ、毎年200万人の人出で賑わいます。仙台市都心部の一番町、中央通りなどのアーケード街、仙台駅を中心に、市内各地で大小様々な七夕飾りが飾られ、工夫を凝らした七夕飾りはその華麗さを競います。

前夜祭にあたる5日夜には、「仙台七夕花火祭」(会場:三大西公園周辺)では16,000発の花火が打ち上げられます。

◆「仙台七夕まつり」公式サイト:http://www.sendaitanabata.com/

◆「仙台七夕花火祭」公式サイト:https://sendai-tanabatahanabi.com

もともと「七夕」は旧暦7月7日「七夕節」の行事でした。6日の夕方から笹竹を飾り、織姫と彦星を祭って、手習い事の上達を願いました。翌日の8日の朝には笹竹飾りを川に流しました。

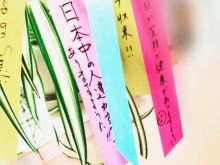

「七夕飾り」にはそれぞれ意味があります。陰陽五行説(いんみょうごぎょうせつ)から発する「五色の短冊」は「学問や書の上達を願う」もの。「紙衣(かみこ)」は「病や災いの身代わり」または「裁縫の上達祈願」。多数の「折鶴」は「長寿」を願い、「巾着」は「富貴と貯蓄」「商売繁盛」を。「投網」は「豊漁祈願」、「屑篭(くずかご)」には飾り付けを作るときに出た裁ち屑や紙屑を入れ、「清潔と倹約」を願い、「吹き流し」は「織姫の織り糸」を象徴しています。

◆参考ブログ「令和7年(2025)7月7日「七夕(たなばた)」です。」:https://kisetsunootayori.com/july/20250707_tanabata/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

平成23年(2011)3月11日の東日本大震災発生当初は、青森ねぶた、仙台七夕など東北の夏祭りは、縮小か中止または延期するべきとの声に負けず、津波などによる行方不明者を含めた多数の被災者の鎮魂の意味を込めて、祭礼が開催される運びになりました。

あれから10年余、多くの観光客で大いに賑わう仙台七夕まつりです。

お出かけの際には熱中症の予防をなさってください。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白