■8月3~6日「秋田竿燈まつり(あきたかんとうまつり)」です。■

毎年8月3~6日に秋田市で行なわれる「竿燈(かんとう)」は、豊作祈願と「ねぶり流し」が結びついた禊(みそぎ)の行事です。「青森ねぶた祭」「山形花笠まつり」「仙台七夕まつり」と並んで、東北夏の四大祭りのひとつに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。「盛岡さんさ踊り」「福島わらじまつり」を加えて「東北絆まつり(東北6まつり)」として、平成23年(2011)に発生した東日本大震災以来、鎮魂と復興を祈念する催しが全国で行なわれています。

「竿燈」は、かつて「ねぶり流し」と呼ばれていました。「竿燈」という名は、「大久保鉄作(おおくぼてっさく)」(秋田の政治家)が、仏教書のなかの言葉「百尺竿頭更進一歩」(百尺竿頭(かんとう)さらに一歩を進む:長い竹竿の先端からさらに一歩を踏み出す)からヒントを得て付けられたとされています。

「ねぶり流し」は「眠流」と書き、祓えの形代(かたしろ)を川や海に流して、夏の「睡魔」を追い払い、不浄を祓って悪霊から身を守るために行なわれる「七夕(たなばた)」行事です。「眠流」は主に東北地方で盛んに行なわれ、「ねぶながし」「ねぶとながし」「ねむたながし」など地域によっていろいろな呼びかたがあります。青森の「ねぶた」や弘前の「ねぷた」も同様に七夕行事から発展したといわれています。(※七夕起源説のほかにも由来に関するさまざまな伝承あり)

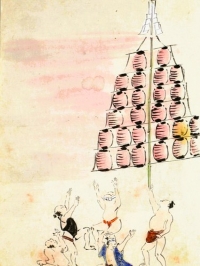

秋田市の「ねぶり流し」は、笹竹や合歓木(ねむのき)に願い事を書いた短冊を飾って町を練り歩き、川に流すものでした。それが、宝暦年間(1751~1764)の「蝋燭(ろうそく」)の普及、お盆に飾る高灯籠などが組み合わさり、独特のかたちに変化してきたといわれています。江戸の歌人・国学者の「津村淙庵(つむらそうあん)」は、寛政元年(1789)の著書『雪の古道(ふるみち)』のなかで、陰暦7月6日に行なわれた「ねぶり流し」を秋田独自の風俗として紹介しています。長い竿を十文字に構え、それに灯火を数多く付けて、太鼓を打ちながら町を練り歩いたといい、すでに現在の「竿燈」の原型ができていたことがわかります。

秋田竿燈の「竿燈」は、もっとも大きいもので長さ12m、重さは50kg。横竹を結んだ竹竿に46個の提灯を数段に分けて吊り下げます。さらに、演技中に「継竹(つぎだけ)」を継ぎ足していき、最終的には長さおよそ20mに達します。

各町の「差し手」は、前の人から竿燈を受け取り、額や腰などの体一点に乗せてバランスを取る妙技を披露し、次の人へ竿燈を渡します。一連の動作はほぼ片手だけで行なわれます。竿燈が町を練り歩くときや差し手たちが演技を披露するとき、太鼓や笛が力強く高らかに奏でる「竿燈囃子(かんとうはやし)」が祭りを盛り上げます。

竿燈全体を稲穂に、提灯を米俵に見立てて五穀豊穣、豊作を祈願します。各町の提灯に描かれる町紋は、それぞれ豊作や長寿、子宝などを意味する縁起物をモチーフにしています。竿燈に付ける提灯には、1本ずつ手作業で火を点けた本物の蝋燭が入っています。竿燈に使った蝋燭は「安産のお守り」として知られ、蝋燭の長さが短いほどお産の時間が短くなると伝わります。

竿燈の数は約280本。「ドッコイショー ドッコイショ」の掛け声に合わせて、額から肩、肩から腰へとバランスを取りながら擦り移し、熟練の妙技を競い合います。夜に行なわれる「夜竿燈」の光景は、まるで地上に降りてきた天の川のように幻想的です。

秋田竿燈まつり

開催場所

◇竿燈大通り……JR奥羽本線(秋田新幹線)「秋田駅」西口から徒歩10分

◇竿燈妙技会会場……「秋田駅」西口から徒歩10分

◆公式サイト:https://www.kantou.gr.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

子どもたちは小さな竿燈から演技の練習を始めます。小さいといっても5mの長さがあります。幼稚園に行く年齢で演技をするようになる子もいるそうです。成長するにしたがって、徐々に竿燈を大きくしていきます。懸命に演技する子どもたちの様子を見ると、人間の成長に合わせて地域の伝統が受け継がれていくことに感動を覚えます。

筆者敬白