◆二十四節気◆令和7年(2025)6月21日「夏至(げし)」です。◆

6月21日11時42分「夏至(げし)」です。旧暦5月、午の月の中気で、新暦6月21~22日頃。

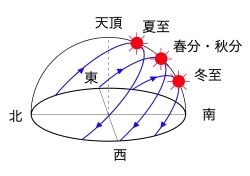

「夏至」は、天文学的には、太陽が黄経90度の点を通過するときをいいます。地球は「地軸(ちじく)」が軌道面と垂直な方向から約23.4度傾いて、太陽のまわりを自転しながら公転しています。太陽は、天の赤道から約23.4度傾いた「黄道(こうどう)」上を、「赤緯(せきい)」(天の赤道から北または南にどれだけ離れているかを表す角度)を変化させながら、1年かけて1周するように見えます。

夏至の頃、太陽は赤道から最も北に離れ、北半球では南中高度が最も高くなります。昼が最も長くなり、反対に夜が最も短くなります。「冬至(とうじ)」の頃には、この逆になります。北半球で夏至の日は、南半球では冬至になります。

「北回帰線(きたかいきせん)」は、北半球において赤道からもっとも遠い位置で太陽が直射する地点であり、北緯23度26分を指します。毎年「夏至」の日には、太陽が北回帰線上に直射するので、正午には影がなくなるという特殊な現象が見られます。冬至の日は、太陽は、南緯23度26分の「南回帰線(みなみかいきせん)」の真上を通ります。

昼と夜の長さの変化は、高緯度地域になるほど大きくなります。夏至の頃、北極に近い地域では、夜のあいだ太陽が地平線に近い位置を移動するため、日の出前や日の入り後も薄明かりの時間が続く現象を「白夜(びゃくや)」といいます。南極圏付近では、冬至の頃、白夜になります。反対に。日中でも薄明か、太陽が沈んだ状態が続く現象のことを「極夜(きょくや)」といいます。

「暦便覧」には「陽熱至極し、また日の長きのいたりなるを以てなり」と記されています。しかし実際、日本では、平年は梅雨の時期にあたるので、昼が長くても日照時間は冬よりも短いことが多いようです。農家では「田植え」が繁忙を極めます。道端で「菖蒲(しょうぶ)」が咲き始め、「半夏(はんげ=からすびしゃく)」が葉を広げます。

◆◆七十二候◆◆

◆初候「乃東枯」(なつかれくさ かるる)

◇夏枯草(ウツボグサ)が枯れる

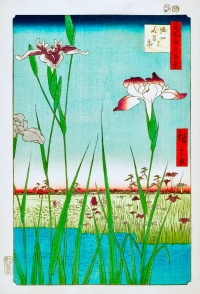

◆次候「菖蒲華」(あやめ はなさく)

◇あやめの花が咲く(時期的に「ハナショウブ」を指すのではないかといわれる)

◆末候「半夏生」(はんげ しょうず)

◇カラスビシャク(烏柄杓)が生える

日本では、関東地方や、一部の近畿地方で、夏至のころに収穫された小麦を使った「小麦餅」を食べたり、お供えをしたりする習慣があります。三重県伊勢市の二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では、「夏至祭」が斎行され、二見浦(ふたみうら)の夫婦岩(めおといわ)」のかたわらで、参加者たちは海に入り、身を清め、禊ぎ修行を行ないます。

日本では、ほかの二十四節気と比べて夏至に行なう祭祀や習慣が少ないのですが、それは「夏至」から「半夏生(はんげしょう)」まで田植えや畑仕事で繁忙を極めたからではないかという説があります。ヨーロッパでは、古代からの太陽神崇拝と、キリスト教公認後の「聖ヨハネ祭(6月24日)」が結びついて、夏至の行事が広く行なわれてきました。夏至の日、太陽は頂点に達し、これから冬至に向けて日が短くなっていきます。ヨーロッパの夏至祭は、太陽に力を与えるために火を焚いて、そのまわりを踊ったりする「火祭り」が多く見られます。

北半球の国々が夏至を迎えるころ、南半球のブラジルでは「冬至」を迎えます。ブラジルでは、冬至の時期を「フェスタ・ジュニーナ(festa junina:6月の祭り)」としてお祝いします。

◆◆夏至の頃の花◆◆

「ザクロ(石榴、柘榴、若榴)」ザクロ科ザクロ属、落葉小高木、果実のこと。原産地は、西南アジアや南ヨーロッパ、カルタゴなど北アフリカなどはっきりしません。庭木などの観賞用のほか、果実は食用にもなります。

古くエジプトからギリシア時代には、ヨーロッパに広く伝わったとされます。東方へは、武帝の頃、紀元前2世紀の伝来。日本には延長元年(923)に中国から渡来しました。

果実は食べられて、生食もできます。果汁をジュースにしたり清涼飲料水の原料とするほか、料理などに用いられます。

花言葉:優美、円熟した優美、優雅な美しさ

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

6月下旬、二十四節気「夏至」の頃は「梅雨」の真っ最中です。7月に入り梅雨が明ければ本格的な夏です。体調を崩しいやすい季節です。これから暑い夏がやってきます。

体調管理にはくれぐれもご注意ください。

筆者敬白