■6月17日「興教大師誕生会」です。■

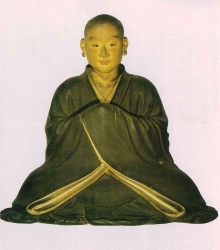

「真言宗の中興の祖」にして「新義真言宗(しんぎしんごんしゅう)の始祖」と仰がれる高僧「興教大師(こうぎょうだいし)」は、正式には「正覚坊 覚鑁(しょうかくぼう かくばん)」上人といい、嘉保2年(1095)年6月17日、肥前国藤津庄(現・佐賀県鹿島市)に生まれました。

名門の家柄で、仏教的信仰の篤い家庭でしたが、10歳のときに父を亡くし、兄弟4人ともに出家、さらには母までもが出家することとなりました。16歳で得度した覚鑁は、古式な真言宗の伝法を35歳の若さで「灌頂(かんじょう:正統な継承者とするための儀式)」し、「弘法大師(こうぼうだいし)」空海(くうかい)以来の才と称されました。

大治5年(1130)、議論する学問所、「伝法院(でんぼういん)」を高野山上に創建。伝法院は、幾度かの難局を経て、のちに和歌山県岩出市にある新義真言宗の総本山「根来寺(ねごろじ)」に寺籍を移すことになります。

長承3年(1134)、高野山真言宗の総本山の寺院「金剛峯寺(こんごうぶじ)」の座主(ざす)に就任しました。折しも弘法大師の入定(にゅうじょう)から約300年が経ち、高野山は腐敗堕落し、かつての活力を失いつつありました。覚鑁は、弘法大師の教えを再興し、高野山全体を立て直すために、さまざまな改革を行ないました。また、勅命によって諸国の名師を訪ね、諸流細分していた真言諸派の秘奥を探り、事相(じそう:実践的な面)を大成。こうして高野山は多くの学匠を輩出、昔の活気を取り戻していきました。

しかし、覚鑁の改革に反対する保守派の衆徒と覚鑁一門とのあいだに争いが起こり、覚鑁は座主を降りて高野山を去り、保延6年(1140)かつて寄進を受けた地、「根来山(ねごろさん)」(和歌山県岩出市)に移ります。その後、根来山の整備をすすめますが、3年後の康治2年(1143)12月12日、48歳で入滅しました。

覚鑁は瞑想法に力を注ぎ、「密厳浄土(みつごんじょうど)」への往生など、わかりやすい教えを説きました。覚鑁が打ち立てた「新義真言宗(しんぎしんごんしゅう)」は、「大日如来(だいにちにょらい)」の説法をめぐる教学上の解釈「加持身説法」が、それまでの高野山などでの「本地身説法」と異なる特色をもちますが、そのほかの面では相違はありませんでした。近世以降、それぞれ「古義真言宗」「新義真言宗」と呼んで区別するようになったと考えられています。

毎年6月17日、興教大師の誕生を奉祝する法要が行なわれます。寺によっては真言宗の宗祖・空海(弘法大師)が生まれた6月15日に両祖大師の誕生会を合わせて行なうところもあるようです。

一乗山大伝法院「根来寺」

◇和歌山県岩出市根来2286

◇公式サイト:https://www.negoroji.org

五百佛山 根来寺「智積院(ちしゃくいん)」

◇京都府京都市東山区東瓦町964番地

◇公式サイト:https://chisan.or.jp

豊山 神楽院「長谷寺(はせでら)」

◇奈良県桜井市初瀬731-1

◇公式サイト:https://www.hasedera.or.jp