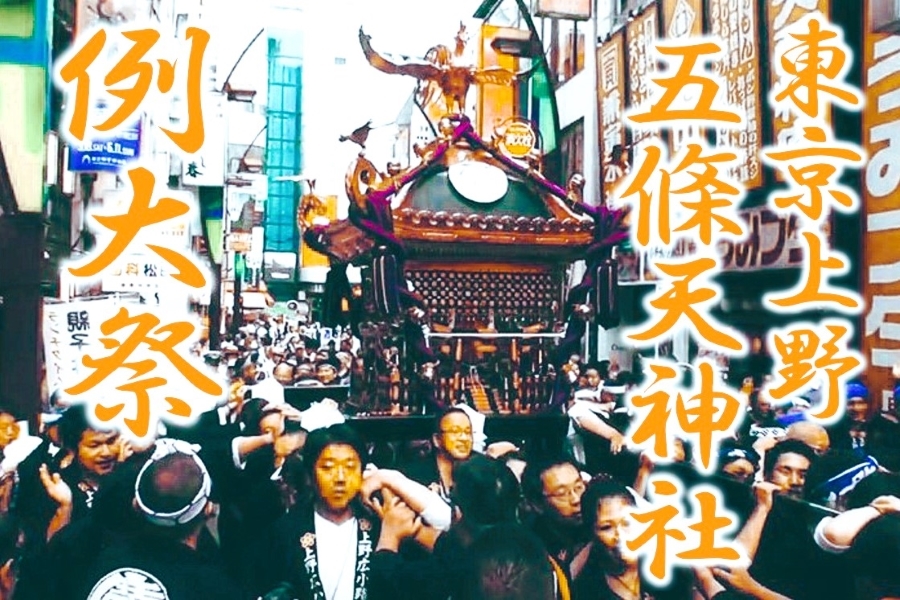

■5月25日 東京上野、五條天神社「例大祭」です。■

「五條天神社(ごじょうてんじんじゃ)」は、古来より医薬、禁厭(きんえん=まじない)の神として信仰されます。第12代景行天皇の時代、「日本武尊(ヤマトタケル)」が東夷征伐の折、上野の忍岡(しのぶがおか)を通った際に二柱の大神「大己貴命(おおなむちのみこと)」「少彦名命(すくなひこなのみこと)」が奇瑞(めでたいことの前ぶれとして起こる不思議な現象)を現し、難儀を救ったことに感謝して、両神を祀ったのが始まりと伝わります。

「大己貴命」は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」とも言い、ヤマタノオロチを退治した「須佐之男命(すさのおのみこと)」の御子で、「因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)」や「大国様と白ねずみ」など、神話や童話でよく知られ、また縁結びの信仰も厚い神様です。

「少彦名命」(七福神の「えびす様」)は、大国主命の手のひらに乗ったといわれる、とても小さな神様です。「神産巣日神(かみむすびのかみ)」の御子、蛾の皮の着物に豆の実のさやを舟にして出雲の国に到着。ここで大己貴命と兄弟の縁を結び、疫病や耕病に苦しむ人々に製薬と治療の方法を授けたことから医薬の祖神として信仰されてきました。また、お酒の作り方なども教え、国土の開発に力を尽くしました。

五條天神社は古くから「薬祖神(やくそじん)」としての尊崇が篤く、「東の大洗磯前神社(おおあらいいそさきじんじゃ、茨城)」「西の少彦名神社(すくなひこなじんじゃ、大阪)」とともに「三薬祖神」のひとつとして敬われてきました。

複数の製薬企業が本社を構える東京都中央区の日本橋(にほんばし)では、明治のころより製薬関係者が五條天神社を崇敬してきましたが、昭和4年(1929)日本橋にある「東京薬事協会ビル」屋上に御霊を勧請し「薬祖神社(やくそじんじゃ)」が造られました。その後、日本橋室町の「福徳の森」に遷座、「くすりのまち日本橋」の象徴として毎年秋に例大祭が行なわれ、多くの製薬関係者が参拝に訪れます。

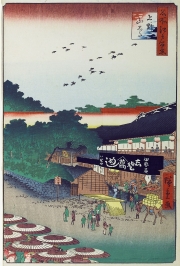

また、五條天神社は、「江戸三大天神(湯島天満宮、亀戸天神社、谷保天満宮)」とともに、江戸の天神さまとして古くから知られていますが、「菅原道真(すがわらのみちざね)公」が相殿(あいどの)に合祀されたのは、江戸時代初期の寛永18年(1641)と伝わります。宗教家であり民俗学者の山中共古(やまなかきょうこ)が明治・大正期の東京を記録した『共古随筆』に「この神社天神と称せしより、世人菅公の天満宮と誤り覚えて、真の祭神を知る者少なし。世人の誤るより、いつか菅公を少名彦命の相殿になして(略)」と記されているとおり、道真公を祀る前に、そもそも「天神」と称していたようです。いずれにしても東都(江戸の雅称)有数の古社であることは間違いなく、上野の鎮守として人びとに親しまれ、平成22年(2010)5月には「鎮座壱千九百年記念大祭」が斎行されました。

毎年5月25日に執り行なわれる例大祭(天神祭)では、里神楽の奉納や町神輿の巡行、巫女舞、奉納太鼓、弓道大会などが行なわれ、多くの観光客でにぎわいます。3年にいちどの神幸祭では、本社神輿の渡御が行なわれ、「千貫神輿(せんがんみこし)」といわれる大神輿と鳳輦(ほうれん)行列が町内を廻ります。大太鼓の前触れに続き、猿田彦、巫女、供奉員ら鳳輦行列が粛々と進み、その後に大神輿が続きます。担ぎ手や見物客からのかけ声が威勢よく、上野の町は熱気と活気であふれます。

五條天神社

◇東京都台東区上野公園4-17

◇JR・営団地下鉄・京成電鉄「上野駅」

◆五條天神社(東京都神社庁):http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/taito/3045/

◆五條天神社例大祭(台東区):https://www.city.taito.lg.jp/event/kanko/gozyoutenzinzya.html

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

5月の江戸の祭りといえば「三社祭り」「神田祭り」が有名です。五條天神祭、湯島天神祭と、初夏の祭りが目白押しですが、暦の上では「梅雨」入り前の祭礼で、天候に恵まれないこともあり、日によっては夏のように気温が高くなることがあります。

お出かけの際には、熱中症にもお気をつけください。

筆者敬白