■5月16~17日 奈良、興福寺「薪御能(たきぎおのう)」です。■

法相宗(ほっそうしゅう)大本山「興福寺(こうふくじ)」は、「南都六宗(なんとりくしゅう、なんとろくしゅう)」〔※〕のひとつに数えられる寺院で、本尊は「中金堂(ちゅうこんどう)」の釈迦如来(しゃかにょらい)。南都七大寺2番。「南円堂(なんえんどう)」は西国三十三箇所第9番札所。「東金堂(とうこんどう)」は西国薬師四十九霊場4番。「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録されています。

天智8年(669)藤原鎌足夫人「鏡女王(かがみのおおきみ)」が、夫の病気平癒を願って「釈迦三尊像」を本尊として建立した「山階寺(やましなでら)」が起源と伝わります。のちに、その子息の藤原不比等(ふじわらのふひと)が、平城京左京の現在の地に移建し「興福寺」と名付けました。

天智8年(669)藤原鎌足夫人「鏡女王(かがみのおおきみ)」が、夫の病気平癒を願って「釈迦三尊像」を本尊として建立した「山階寺(やましなでら)」が起源と伝わります。のちに、その子息の藤原不比等(ふじわらのふひと)が、平城京左京の現在の地に移建し「興福寺」と名付けました。

東金堂は神亀3年(726)聖武天皇が叔母の元正太上天皇の病気平癒を願って造営されました。薬師如来(やくしにょらい)坐像を本尊に、維摩居子(ゆいまこじ)坐像、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)坐像、日光・月光菩薩(にっこう・がっこうぼさつ)立像、十二神将立像、四天王立像が安置されます。

※南都六宗(なんとりくしゅう、なんとろくしゅう):奈良時代の代表的な6つの学派仏教。三論宗(さんろんしゅう)、成実宗(じょうじつしゅう)、法相宗(ほっそうしゅう)、倶舎宗(くしゃしゅう)、華厳宗(けごんしゅう)、律宗(りっしゅう)を指す。後世の宗派と異なり、経論の研究学派としての性格をもつ。「南都」とは奈良のこと。「平安二宗(へいあんにしゅう:天台宗と真言宗)」に対する呼び名。

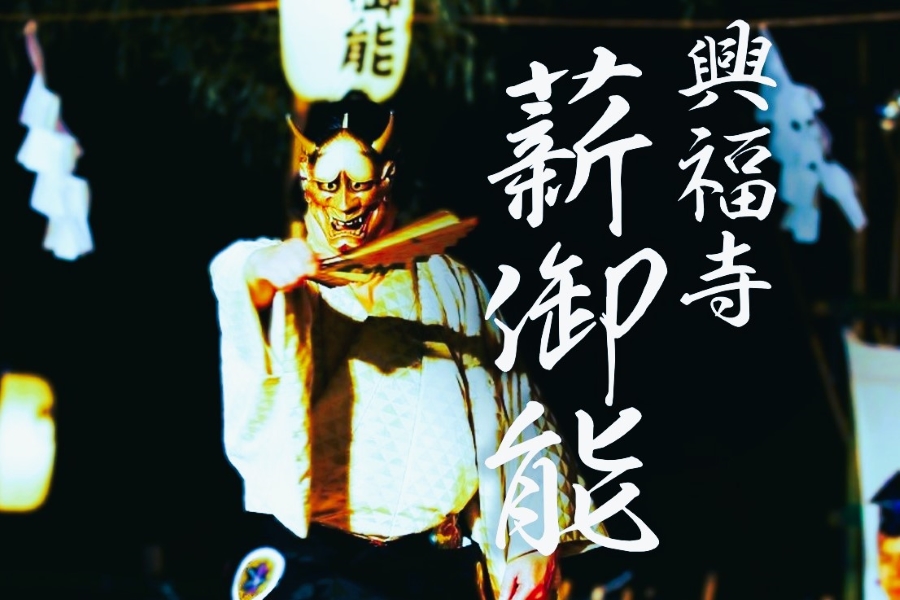

◆薪御能(たきぎおのう)

一般的に、 「薪能(たきぎのう)」というと、主として夏場の夜間に能楽堂もしくは野外に設置された能舞台の周囲に「篝火(かがりび)」を焚き、そのなかで演じられる能のことを指しますが、この篝火は、もともとは仏法守護神勧請の聖火でした。

薪能が始まった時期についてははっきりしていませんが、おそらく平安時代中期ごろ、興福寺の「修二会(しゅにえ)」の前行事として、仏法の守護神を迎えるために焚く「薪の採取」に伴って行なわれていた芸能だと考えられています。「神事能(しんじのう)」「薪猿楽(たきぎさるがく)」「薪の神事」などと呼ばれます。

奈良県では、5月、世界遺産の興福寺と春日大社(かすがたいしゃ)で「薪御能(たきぎおのう)」が行なわれます。かつて興福寺や春日大社などの神事に奉仕していた「猿楽(さるがく)」の座「大和猿楽(やまとさるがく)」を原点に、現在は「観世(かんぜ)」「金春(こんぱる)」「宝生(ほうしょう)」「金剛(こんごう)」の「能楽四座」による「能」と、「大藏(おおくら)流」による「狂言」が、2日間にわたって奉納されます。

興福寺

◇奈良市登大路町48番地

◇JR「奈良駅」徒歩15分

◇近鉄電車「近鉄奈良駅」5分

◇公式サイト:https://www.kohfukuji.com

◆「薪御能」(奈良市観光協会):https://narashikanko.or.jp/feature/takigiono

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

興福寺では、演目前に興福寺衆徒(僧兵)による「舞台改め(ぶたいあらため)」という儀式が執り行なわれます。当初、薪御能の舞台が野外の芝生だったため、紙を敷き踏んで芝の状態を見て、芝の湿り具合で能の有無を決めていたそうです。現在はその必要はありませんが、古儀のかたちを伝えるために行なわれ、人びとにその結果を伝える「外僉義(げのせんぎ)」文が読み上げられます。ほかでは見ることのできない興福寺の薪御能ならではの儀式です。

筆者敬白