■4月30日~5月6日 府中・大國魂神社「くらやみ祭」です。■

東京都府中市に鎮座する「大国魂神社(おおくにたまじんじゃ)」の御祭神は「大国魂大神(おおくにたまのおおかみ)」です。大国魂大神は「素盞鳴尊(すさのおのみこと)」の御子神で、武蔵国(むさしのくに:東京都、埼玉県、神奈川県東部)の国魂(くにたま)の神として祀られてきました。

景行天皇41年(111)5月5日、大神の託宣によって創立。「出雲臣天穂日命(いずものおみあめのほひのみこと)」の後裔が、武蔵国造(むさしのくにのみやつこ)に任ぜられました。大化の改新(645)ののち、武蔵の「国府(こくふ)」をこの地に置き、武蔵国内の祭務を総轄する政治・経済・文化の中心地として栄えました。その武蔵国の総社が大國魂神社です。

総社には国内の有力神社の祭神も合わせて祀られました。本殿の両脇に「六所(ろくしょ:小野大神・小河大神・氷川大神・秩父大神・金佐奈大神・杉山大神)」を奉祀し「六所宮(ろくしょぐう、ろくしょのみや)」と称します。

武蔵国は、現在の東京都のほぼ全域、埼玉県のほぼ全域、川崎市と横浜市の大部分に広がっていました。「武蔵総社六所宮」とも呼ばれ、大國魂神社の崇敬者は関東一円にわたります。

◆くらやみ祭

「政治」を「まつりごと」と呼ぶように、古代の政治は神との関わりが深くありました。「関東三大奇祭」〔※〕のひとつ「くらやみ祭」は、大國魂神社の例大祭で、武蔵国の五穀豊穣と国土安穏を祈る「国府祭」が起源。国府の役人による最も重要な政治的行事だったと考えられます。

その昔、深夜、町の灯りをすべて消して暗闇のなかで神輿渡御が行なわれたことから「くらやみ祭」と呼ばれるようになったといわれます。「貴いものを見ることは許されない」ため、神聖な御霊の神輿渡御は人目に触れることのない暗闇で行なわれなければならないという古来の神事の伝統が現代まで引き継がれています。

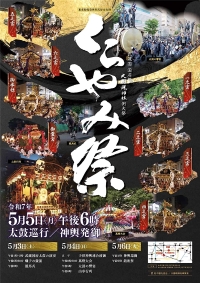

4月30日の品川海上禊祓式から5月6日の神輿還御までの7日間、さまざまな神事が行なわれ、80万人の人出で賑わいます。

祭りのメインは、5月5日。午後6時の花火の合図とともに、国内最大級の6張りの大太鼓「御先拂(おさきばらい)太鼓」が地鳴りのごとく打ち鳴らされ、音霊によって魔を追い払い、号砲3発の花火を合図に「おいで」と呼ばれる「神輿渡御(みこしとぎょ)」が行なわれます。8基の神輿は古式の行列を整えて、大太鼓と提灯の灯りに導かれ、神社本殿から御旅所(旧甲州街道と府中街道の交差点)まで巡幸します。

◎くらやみ祭の主な日程

4月30日

「品川海上禊祓式(しながわかいじょうみそぎはらいしき)」神職一行が品川海上に出て身を清めるとともに、清めの潮水を神社に持ち帰り、大祭期間中の朝夕潔斎時にはこの潮水を使用する。「汐盛り(しおもり)」とも呼ばれる神事。

5月1日

「祈晴祭(きせいさい)」祭り期間中の安全とともに、雨が降らないよう祈る神事。

5月2日

「御鏡磨式(みかがみすりしき)」神輿に付ける鏡を8枚、塩で磨き清め、本殿に納める。

5月3日

「囃子の競演」10台の山車がけやき並木に揃い、囃子の競演を行なう。

「競馬式(こまくらべ)」国司時代より府中周辺に牧が多数在り、駿馬が多く産出された歴史を伝える神事。夜、旧甲州街道で行なわれる。烏帽子(えぼし)・直垂(ひたたれ)姿の騎手が4頭の御神馬に乗り200mの距離を3往復する。

5月4日

「萬燈大会(まんとうたいかい)」地元の青年会が中心となり、「萬燈」の出来映えやそれを操る者の技、力強さを競い合う。

「太鼓の響宴」夕方、日本最大級の大太鼓が神社大鳥居前に揃い、大音量で打ち鳴らす。

「山車行列」夜、大鳥居前の旧甲州街道とけやき並木通りを中心に、提灯の灯りに彩られた22台の山車が囃子を競演しながら巡行する。

5月5日

神社最重要の祭儀「例祭」のあと、「道清めの儀」「太鼓送り込み」「御饌催促(みけさいそく)の儀」などが行なわれ、夕刻より「神輿渡御(おいで)」が行なわれる。

5月6日

「神輿還御(みこしかんぎょ)」早朝、各神輿が御旅所を出発し、大太鼓に導かれ各町内を巡行したあと、神社に還御する。「おかえり」とも呼ばれる。

「鎮座祭(ちんざさい)」還ってきた神輿から御霊を本殿に納め、無事大祭が終了した事を報告する。

※関東三大奇祭:「奇祭(独特の習俗を持つ風変わりな祭り)」と呼ばれる数々の祭りのなかで、関東の三大奇祭に挙げられる主なもの:

・御神酒頂戴式(おみきちょうだいしき):栃木県益子町の八坂神社で行なわれる「益子祇園祭(ましこぎおんまつり)」の神事のひとつ。

・くらやみ祭:東京都府中市の大國魂神社の例大祭。

・龍ヶ崎の撞舞(つくまい):茨城県龍ヶ崎市の八坂神社「祇園祭」で演じられる曲芸。

・浜降祭(はまおりさい):神奈川県茅ヶ崎市の西浜海岸で海の日に行なわれる祭り。

・藤切り祭(ふじきりまつり):山梨県甲州市勝沼町の大善寺で、大蛇に見立てた藤づるを御神木から切り落とし、群衆がそれをお守りとして激しく奪い合う。

・悪態まつり:茨城県笠間市の飯綱神社の祭り。白装束で天狗の格好をした13人の天狗が、16ヶ所の祠へお供え物をして回る。この時、参拝者同士で罵声を浴びせあい、お供え物を奪い合う。

大國魂神社

◇東京都府中市宮町3-1

◇京王線「府中駅」徒歩5分

◇JR武蔵野線・南武線「府中本町駅」徒歩5分

◇公式サイト:https://www.ookunitamajinja.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

1900年の歴史を持つと伝わる関東きっての古社です。京王電鉄府中駅からも近いですし、暗闇のなかで行なわれる奇祭はものめずらしく、一見の価値ありです。

天気が変わりやすい季節です。時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白