■4月27日 和歌山、道成寺「鐘供養(かねくよう)」です。■

和歌山県最古の寺といわれる「天音山道成寺(てんのうざん どうじょうじ)」は、大宝元年(701)の創建と伝わります。宗派は天台宗。本尊に「千手観音」(国宝)を祀ります。

能や歌舞伎、浄瑠璃の演目で有名な「安珍・清姫伝説(あんちん・きよひめでんせつ)」ゆかりの寺として知られています。この伝説は『道成寺縁起絵巻(どうじょうじえんぎえまき)』のほか、平安中期に編纂された『大日本国法華験記(だいにほんこくほっけげんき)』〔※〕にも登場します。

※『大日本国法華験記(だいにほんこくほっけげんき)』:平安中期に書かれた仏教説話集。通称『法華験記』。『本朝法華験記(ほんちょうほっけげんき)』『大日本国法華経験記(だいにほんこくほけきょうげんき)』とも。「験記」とは「霊験記」の意。『法華験記』は法華経の威力を実証するための、法華経信奉者の伝と霊験説話の集成。天台宗の僧「鎮源」が撰述したと伝わる。

◆安珍・清姫伝説◆

伝説によると、延長6年(928)、奥州の修行僧「安珍」は、熊野参詣の旅の途中、紀伊国牟婁郡(むろぐん)の宿駅、真砂(まなご)で庄屋の清次が営む宿に泊まったところ、その家の娘「清姫」にひとめ惚れされます。

「ここに留まって婿になって下さい」という清姫に、安珍は「願掛けで熊野に行く途中なので帰路に夫婦になる」と約束して旅立ちました。

しかし、安珍は僧であるため、熊野でお勤めを果たしたのち、別の道を通って帰ろうとしました。いくら待てども安珍は現れず裏切られたことを知った清姫は、怒りとともに見栄も外聞も忘れて、安珍を追って街道を一目散に走り出しました。

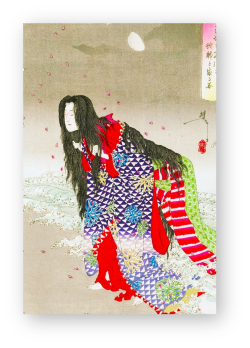

ようやく安珍に追いついたものの、人違いだと言われて清姫は激怒します。助けを求めて祈る安珍に逆上した清姫。「日高川」を船で渡った安珍をさらに追いかけますが、船頭は清姫を渡そうとしません。清姫は髪を振り乱し、ついに大蛇の姿に変化して川を渡ります。

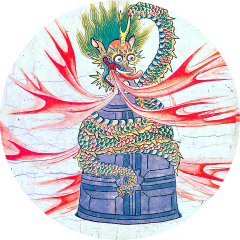

蛇は怨念と化して真っ赤に燃え上がりながら道成寺へと向かいます。安珍は道成寺の寺の者に事情を話して鐘の中にかくまってもらいました。しかし、蛇はその鐘を見つけ、ぐるぐるに巻きつき、怨念の炎で鐘は赤く焼けてしまいました。

やがて蛇が去り、おそるおそる鐘をあげてみると、中には微かな灰だけが残っていました。本望を遂げた清姫は入水自殺したといわれます。

その後、道成寺の住職は、ある日、安珍と清姫が畜生道に落ち蛇に転生した夢を見ました。住職が法華経を唱え供養を営むと、ふたりは成仏して天人の姿で現れ、実は熊野権現と観音菩薩の化身だったことを明かすのでした。

4月27日、道成寺では、安珍と清姫の冥福を祈る「鐘供養(かねくよう)」が盛大に行なわれます。長さ21mの張り子の大蛇をかついで練り歩く「ジャンジャカ踊り」で清姫の悲しみと怨念を再現。「恋の一念、ジャンジャカジャン」などと歌う音楽が流れるなか、大蛇をかついだ地元の中高生らを含む約60人が、日高川の河川敷を出発。約1.5キロ離れた道成寺にたどりつくと、炎に見立てた赤い煙を吐きながら62段の石段を駆け上がり、安珍が逃げ込んだ釣り鐘に巻き付いて焼き尽くすまでを迫力たっぷりに演じます。

道成寺

◇和歌山県日高郡日高川町鐘巻1738

◇JR紀勢本線(きのくに線)「道成寺駅」徒歩7分

◇公式サイト:https://dojoji.com

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

安珍・清姫伝説は、おのれの因縁ごと輪廻転生した男女が読経により供養され成仏するという仏教説話ですが、今もなお歌舞伎や能楽、人形浄瑠璃で「道成寺物」としてたびたび演じられています。男女の関係の難しさは百年たっても千年たっても変わりません。心当たりのあるひとは道成寺鐘供養を折に、仏の功徳に頼り、お参りしてみてはいかがでしょうか。

季節柄、気温差の大きい時期です。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白