■4月18日「天理教 教祖誕生祭」です。■

「天理教(てんりきょう)」は、日本で江戸時代末に成立した新宗教のひとつで、「天理王命(てんりおうのみこと)」を崇拝の対象とします。天理王命は「親神(おやがみ)」「親神様(おやがみさま)」とも呼ばれます。神道本局から神道直轄六等教会設立認可。「神道天理教会」として布教が公認されています。

天保9年(1838)、教祖・中山みきが40歳のとき、親神・天理王命が天降りて憑依し、中山みきが親神のやしろと定まり、その口を通して親神の意志が伝えられました。天理教はこの日を立教の「元一日(もといちにち)」と定めています。

明治18年(1885)、教祖78歳のとき、「ぢば」が示されました。これを「ぢば定め」と呼びます。「ぢば」とは、親神・天理王命が人間創造の際に、最初に宿し込んだ地点のことを指します。

「おぢば」と呼ばれる天理教教会本部は、この「ぢば」を中心に建てられたとされています。ここを訪れることは、故郷に帰ることであるということから「おぢばがえり」と呼ばれます。天理駅や天理市内の信者詰所等には「お帰りなさい」や「ようこそおかえり」などと書かれた看板が立てられています。

教祖は90歳で亡くなり、肉体としての身は隠しましたが、その魂は今でも現世に生きて人びとの暮らしを見守っているという信仰があります。

奈良県天理市は、天理教とともに発展した町で、市内には天理教本部をはじめとした宗教施設が多く立地します。日本最古の山の辺の道が通じ、石上神宮(いそのかみじんぐう)、長岳寺(ちょうがくじ)、大和神社(おおやまとじんじゃ)をはじめとする由緒ある名刹や古墳など、数多くの歴史資産が点在する古代史の里です。

天理市内にある「天理教本部」は、神殿周辺を中心に教化教育、宿泊、広報関係、医療関係など、数多くの施設が設置され、その一部は信者だけでなく一般の人びとにも開放しています。毎月の祭典の日や週末には、大勢の人が訪れ賑わいます。

◆教祖誕生祭

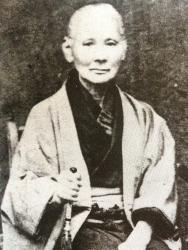

教祖・中山みきは、寛政10年(1798)年4月18日、大和国山辺郡三昧田(さんまいでん)に誕生。旧姓「前川(まえがわ)」。13歳の時、現在の天理市三島町の中山家へ嫁ぎます。夫に仕え、家業に精を出し、近隣との交流においても模範的な女性でした。

天保9年(1838)10月26日、41歳のとき、親神・天理王命の啓示。教祖の口を通して話される言葉は、親神の思し召しといわれます。

この世の真実を説き明かしたといわれる教祖の誕生を祝う祭典は、人類の故郷「おぢば」である天理教教会本部にて行なわれます。

天理教教会本部

◇奈良県天理市三島町1-1

◇「天理教」公式サイト:https://www.tenrikyo.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

天理教には多数の崇敬者がいて、運勢暦や開運暦には天理教教祖誕生祭が掲載されています。江戸末期から明治時代に形成された新宗教で、近年盛んな新興宗教とは一線を画しているようです。

筆者敬白