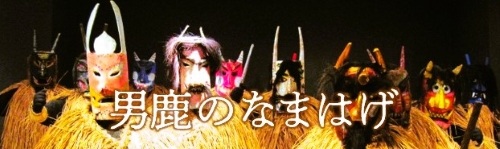

■12月31日「男鹿のなまはげ」です。■

秋田県西部の日本海に突き出た奇岩奇勝の景観をなす「男鹿半島(おがはんとう)」は、中国の秦時代の方士「徐福(じょふく)」が目指した「蓬莱山(ほうらいさん)」であったと伝わります。蓬莱山とは、古代中国で東の海上にある「仙人の住む山」のこと。

古代は神祇信仰(じんぎしんこう)も深く、高僧名僧の巡錫(じゅんしゃく)伝承もあり、男鹿三山のうち、真山(しんざん)と本山(ほんざん)は「修験道(しゅげんどう)」の霊場としても栄えました。半島の全域といってよいほど十王堂(じゅうおうどう:冥土にいるという十人の王をまつる堂)の存在が確認され、その宗教的環境は豊かです。

男鹿の人びとは「なまはげ」を一種の神様と考えてきました。独特な姿は、実は、中国漢の時代に不老不死の薬草を求めてやって来た「武帝(ぶてい)」。武帝は白鹿に乗り、5匹の蝙蝠(こうもり)に化した眉間(みけん)・逆頬(さかうら)・眼光(がんこう)・首人(くびと)・押領(おうりょう)の鬼たちを従えて渡ってきました。

一年のうち一日だけ、武帝は鬼たちに村里に出て自由な振舞いを許しました。鬼たちは悪態を尽くし、しまいには娘をさらったりする始末。

困り果てた村人は鬼たちと賭けをすることにしました。それは、ひと晩のうちに1000の石段を積んで、鬼が勝てば毎年娘をさし出すというもの。鬼たちの積み上げる石段は、夜明け前には出来上がりそうになったので、あわてた村人たちは夜明けを告げる鶏の鳴き声を真似て、あわや999段目で鬼をだましました。

負けた鬼たちは、悔しさのあまり傍にあった千年杉を引き抜き、逆さまに地面に突き刺して山に戻ったといいます。その後、だました鬼たちの崇りを恐れ、年にいちど、若者たちが鬼に扮(なまはげ)して村を訪れ、村人は充分にもてなして山に帰ってもらうのだそうです。

また、漂流して島の海岸に辿り着いた異国人を「なまはげ」としたという説も。大兵肥満で紅毛碧眼の異邦人が、村人にとってまさに「なまはげ」に見えたとしても不思議はありません。

大晦日の晩、男鹿各地では「なまはげ」の奇声が聞こえてきます。神の遣い「なまはげ」が深く降り積もった雪を踏み締め、「ウオー!ウオー!」という雄叫びを上げながら山から降りて来るのです。

お面を被り、2匹ひと組となって家々を練り歩く「なまはげ」。事前に家の主人になまはげを家に入ってもよいか否かを確認します。家に上がり、シコを7回踏み、「ナマケモノの匂いがする!」「ナマケモノはいないか!」などと、荒々しい奇声を上げて畳を踏み鳴らしながら家の中を歩き回ります。

「男鹿のナマハゲ」は、昭和53年(1978)重要無形民俗文化財に指定されました。そして平成30年(2018)、男鹿のナマハゲなど8県10行事が「来訪神:仮面・仮装の神々」としてユネスコの無形文化遺産に登録されました。

◆「男鹿のナマハゲ」公式サイト:https://www.namahage-oga.akita.jp

◆なまはげ館(おが地域振興公社):https://namahage.co.jp/namahagekan/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

秋田県では毎年暮れになると「なまはげ」の話題です。発祥は異説があるにせよ屈強な外国人を見たのでしょう。言葉が通じないだけに、言葉が「ウオー!ウオー!」と聞こえたのかもしれません。

近年では子どもの成長を祝う祭礼になりつつある「なまはげ」です。

神事も時代とともに形を変え伝承されていきます。

筆者敬白